【慧聪热泵网讯】记者在调研中了解到,当前在建筑新能源应用领域,主要通过地源热泵技术实现的“浅层地热能建筑”正在快速“扩张”,发挥着越来越显著的节能、“减霾”、降耗作用,推广应用前景看好,有望成为建筑新能源应用领域的重要“增长极”。

“浅层地热能建筑”节能环保优势日益显露

冬季能供暖,夏季能制冷;比传统空调耗电量节约一半以上;实际能源综合利用效率超过任何一种传统能源利用方式……这样的建筑能源利用结果并不是实验室的理想状态,而是安徽合肥科学家园小区采用地源热泵技术,开发利用浅层地热能的现实。

浅层地热能,是指地表土壤、地下水、河流、湖泊中吸收太阳能、地热能而蕴藏的低温位热能。地源热泵技术,是利用了浅层地热能作为冷热交换源,通过能量转换,为建筑物提供绿色清洁的空调系统。

“简而言之,就是改变了传统空调与室外空气进行热交换的原理,转而利用土壤等地下热能‘四季恒温’的特点:冬季把土壤中的热量‘取’出来,供给室内采暖;夏季把室内的热量‘抽’出去,释放到地能中,完成热交换。”合肥科学家园小区基建办主任曾杰说。

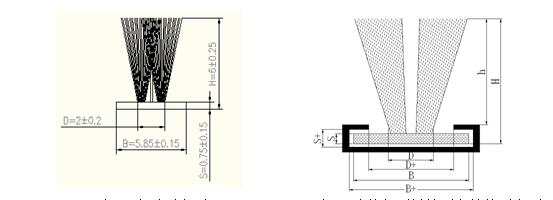

作为合肥市绿色节能建筑示范项目,在科学家园小区内,720个深入地下100多米的钻孔中,每个钻孔中都埋入了1个双“U”型管道,通过闭合水循环,将恒温的地热能与小区1200户家庭住宅内的室温进行“置换”,使居民家中达到“冬暖夏凉”的舒适效果。

曾杰告诉记者,这套地源热泵系统已经运行四年,运行费用主要包括水、电、维修保养、人员工资等方面。其中,设备的电费占80%-90%,每年的总成本大约200万元。“但如果采用传统中央空调的话,光电费就至少要翻一倍,效果还要打折扣。”他说。

事实上,类似科学家园这样的浅层地热能建筑在全国各地已呈现“遍地开花”的发展态势,应用领域也不仅限于民用住宅,还延伸到了办公、酒店、商场、学校工业等各种建筑类型。

“地源热泵的热交换是封闭循环,不仅不取水、不排水、无污染,还节电高效。”负责为合肥两淮豪生酒店实施地源热泵项目的安徽两淮建设有限责任公司工程部部长韩非说,“冬天机组的供热承担整个酒店的供暖绰绰有余,还能提供厨热等。”

“地热”资源丰富 节能“降霾”潜力巨大

基层干部和业内人士认为,随着资源环境的约束趋紧,充分利用浅层地热能,可为节能“降霾”提供可观的空间。

“与传统燃煤、燃气供热相比,采用地源热泵的中央空调系统每消耗1千瓦能量,可以得到4千瓦以上的热量或冷量,加上运行维护费用低,综合节能超过50%,甚至可以达到70%左右。”安徽省建筑科学研究设计院能效测评所副所长沈念俊说。

2013年以来,安徽省住房和城乡建设厅在对安徽省地质资料库、合芜蚌试验区科技创新公共服务和应用技术研发中心、黄山华茂国际大酒店、黄山香茗酒店徽商中心等4个具有代表性的浅层地热能建筑应用项目进行的调研实测显示:

在污染物排放方面,利用地源热泵系统相对于普通空调可减少污染物排放40%以上,与电供暖相比可减少污染物排放70%以上。同时,夏季减少了冷却塔的飘水损失,减缓了城市“热岛效应”;冬季无燃烧过程,对终端用户来说实现了污染物“零排放”。

在能源利用效率方面,上述4个项目相对于普通空调可节约用电40%以上,能效比高于常规“电制冷机组供冷+锅炉供热”系统20-30%,高于风冷热泵系统约30-40%,减少化石能源使用量近60%。

浅层地热能在工业领域的应用效果同样显著。在天津宝坻区,该市首个大规模集中供热地源热泵项目于2013年投入使用,取代了原有的两台20吨燃煤蒸汽锅炉,整个园区实现供热15万平方米。据测算,每年减少二氧化碳排放96吨,氮氧化物29.4吨,烟尘排放19吨。

2013年安徽省国土资源厅发布的《安徽省浅层地热能调查与评价报告》显示,安徽若全部开发利用各地级市建设规划区浅层地热能资源,预计每年可节约标准煤8295万吨,减排有害物质近2亿吨,节省治理费用230亿元;省会合肥每年可开采的浅层地热能资源量相当于1.4亿吨标准煤,在居民住宅和公共建筑中的应用前景都十分广泛。

而在全国范围内看,我国浅层地热能资源量相当于95亿吨标准煤,增强型地热能理论资源量更是相当于860万亿吨标准煤,大致相当于2013年全国能源消费总量的20多万倍。目前业内一致认为,其平均利用系数是风电的3至4倍、太阳能的4至5倍、生物质能的1.5倍,在可再生能源当中属于优质能源。

![黄星海:成为建筑五金创新的领跑者[专访坚铭建筑五金]](http://www.windoor168.com/gsjj_PIC/S20120505102011405.jpg%22)